Everest, tragedia e farsa

Mountain Wilderness ha sempre denunciato i pericoli della commercializzazione dell’Alpinismo e delle Grandi Montagne della Terra.

Gli agghiaccianti assembramenti di questi giorni sull’Everest hanno radici nel recente passato.

In questo scritto del 2017, Carlo Alberto Pinelli ripercorre la storia di questo alpinismo che confonde l’avventura con il “conformismo dell’estremo“.

C’è voluta la morte di sedici Sherpa nel labirinto della seraccata detta “Lo schiaccianoci” che separa il campo base dell’Everest dal campo primo, perché alcune notizie su quanto da anni sta succedendo lungo i pendii della più alta vetta del mondo raggiungessero il grosso pubblico. Ma già nel 1997 Jon Krakauer nel suo best seller: “Aria Sottile”( “Into thin Air”) aveva descritto in modo inequivocabile e agghiacciante la degradazione che l’ abuso delle spedizioni commerciali stava provocando nell’alpinismo himalayano, con abbondante corredo di decessi e amputazioni. Chi avesse pensato che tali descrizioni avrebbero portato ad una saggia inversione di rotta, si sarebbe sbagliato di grosso. Perché è accaduto proprio il contrario, come dimostrano le desolanti foto già pubblicate nel giugno del 2013 dal National Geographic Magazine. La scalata dell’Everest si è trasformata ormai in un business cinico e spietato che coinvolge ogni stagione migliaia di visitatori e centinaia di spregiudicati operatori turistici, portando una gran quantità di valuta pregiata nelle disastrate casse dello stato nepalese.

Cosa quest’ ultima che rende estremamente improbabile un serio intervento governativo per limitare l’afflusso degli stranieri al di là del campo base. Ormai la scalata all’Everest dal versante di Khumbu è praticamente gestita in ogni sua fase dai montanari di etnia Sherpa, i quali guadagnano in media da venti a quaranta volte più di un impiegato governativo. Sono gli Sherpa ad addomesticare con ponti di metallo la pericolosa seraccata iniziale, pretendendo poi ( giustamente) un pedaggio. Sono gli Sherpa che attrezzano tutto il successivo itinerario, fino in vetta, con chilometri di corde fisse lungo le quali arranca, armata di jumar, l’interminabile processione dei loro danarosi clienti. Sono gli Sherpa che scavano le piazzole per le tende dei campi alti, portano le bombole di ossigeno, i viveri, i sacchi letto, i fornelli. Sono gli Sherpa che cucinano la cena e la prima colazione per quei branchi di stolidi stranieri ossessionati dalla vanità di raggiungere la cima, pur non essendone all’altezza. Sono infine gli Sherpa che trasportano in basso, a pagamento obbligatorio, i bidoni delle latrine del campo base, stracolmi di deiezioni umane.

L’Everest è diventato per loro la gallina dalle uova d’oro: un lavoro di manovalanza specializzata particolarmente redditizio anche se non esente da seri rischi. Dunque il dolore per la recente tragedia, pur essendo giustificato e sincero, non dovrebbe prescindere dalla conoscenza e dalla valutazione del contesto. E questo contesto ha più ombre che luci. Negli ultimi tempi gli Sherpa – consapevoli che solo grazie al loro aiuto la macchina del business commerciale può andare avanti – si sono trasformati in una potente lobby che detta le proprie condizioni, anche se in genere senza alzare la voce e tende a considerare la montagna dal versante della via normale una sorta di proprietà privata. Hanno torto gli Sherpa? All’interno di quell’ allucinante e sovraffollato contesto dobbiamo dire di no. E’ sul contesto che bisognerebbe intervenire per tentare di salvare almeno una scintilla del significato dell’alpinismo himalayano. Impresa disperata, perché qualunque soluzione si volesse adottare essa non potrebbe prescindere da una radicale diminuzione dei visitatori, con conseguente contrazione delle entrate per tutti : governo, sherpa, guide e agenzie che organizzano le spedizioni commerciali. Sono soprattutto queste ultime le vere responsabili del disastro. Perché hanno imposto un modello di pseudo-alpinismo consumistico e inautentico, che rinnega e tradisce le ragioni stesse sulle quali si fonda l’alpinismo vero. E’ inutile nasconderlo: la salita all’Everest si è trasformata in una patetica parodia di se stessa. E’ stato il veleno di quel modello, introdotto a suon di dollari dalle spedizioni commerciali, a plagiare la mentalità degli Sherpa e a corrompere le fragili radici della loro cultura tradizionale, fino a trasformarli in complici a tutto tondo. Per questa sola ragione siamo disposti a perdonarli, anche quando evitano di prestare soccorso ad alpinisti in gravi difficoltà non appartenenti all’agenzia per la quale in quel momento stanno lavorando, o minacciano, coltelli alla mano, le poche cordate indipendenti che osano sfiorare una delle loro corde fisse. I casi descritti da Fausto De Stefani e da Simone Moro sono esemplari, sebbene non ( ancora) generalizzabili.

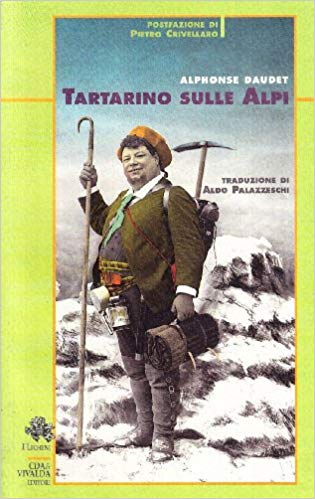

Ma c’è un limite a tutto, anche per gli Sherpa più “robotizzati”. Pochi giorni fa, la resistenza dei datori di lavoro alla concessione di una pausa nell’attrezzatura dell’itinerario di salita ( quest’anno particolarmente insidioso) per permettere alla manovalanza di compiere le tradizionali cerimonie funebri e per riprendersi dallo shock, ha provocato una violenta reazione, culminata in uno sciopero ad oltranza. E’ bastato questo soprassalto di orgoglio identitario ( unito per verità alla più prosaica richiesta di un maggiore riconoscimento assicurativo e alla ben comprensibile paura di lasciarci la pelle) per costringere decine e decine di pseudo-alpinisti ad abbandonare l’impresa e a tornarsene a casa con la coda tra le gambe. Un fatto che la dice fin troppo lunga sulla totale dipendenza dall’aiuto degli Sherpa di quelle schidionate di sprovveduti Tartarini di Tarascona.

Ora abbandoniamoci per un momento al piacere dell’utopia e proviamo ad elencare i provvedimenti minimi che sarebbe possibile prendere se il mondo che ruota intorno all’Everest non fosse quello che invece è.

Il primo provvedimento potrebbe consistere nell’imposizione del numero chiuso stagionale. Le presenze degli alpinisti andrebbero almeno dimezzate. La perdita di introiti per lo stato nepalese potrebbe essere compensata in parte da un aumento significativo delle royalties.

Il secondo provvedimento dovrebbe prevedere la proibizione dell’uso dell’ossigeno durante l’ascensione ( non la notte), almeno sotto agli ottomila metri di quota e l’obbligo di riportare a valle le bombole vuote. Basterebbe tale norma per togliere di mezzo i tre quarti degli aspiranti “conquistadores”.

Il terzo provvedimento dovrebbe limitare l’attrezzatura della via di salita con corde fisse ai soli tratti veramente difficili. Inoltre ogni spedizione dovrebbe avere l’obbligo di recuperare tutto il materiale posto lungo l’itinerario, corde incluse.

Il quarto provvedimento vieterebbe la salita a chi non abbia già nel curriculum l’ascensione certificata di una vetta himalayana superiore ai settemila metri.

Il quinto provvedimento riguarderebbe i liaison officers che il governo impone a tutte le spedizioni. Questi personaggi, oggi del tutto inutili e spesso facilmente corrompibili, dovrebbero essere formati attraverso specifici corsi, simili a quelli che da anni Mountain Wilderness tiene in altre regioni montane dell’Asia ( India, Pakistan, Afghanistan).

Va da se che nulla di tutto ciò accadrà, per lo meno finché l’UIAA ( unione internazionale delle associazioni di alpinismo) non si deciderà a studiare e mettere in pratica interventi efficaci e durissimi. Il primo passo potrebbe consistere nella messa a punto di un severo protocollo comportamentale, particolarmente restrittivo, relativo alle spedizioni commerciali, seguito dall’ espulsione senza appello da tutte le associazioni alpinistiche di chi non ne rispettasse scrupolosamente le regole. Utopia nell’utopia ?

Carlo Alberto Pinelli