Enrico Camanni: “Lo sci non è tutto, ecco come salvare la montagna del futuro”

L’alpinista e scrittore: “Il virus è stato il detonatore che ha fatto esplodere un sistema già fragile che ora va cambiato”. “Non credo più al romanticismo ma dobbiamo tornare alla semplicità”. Di Dario Cresto-Dina Copyright: La Repubblica

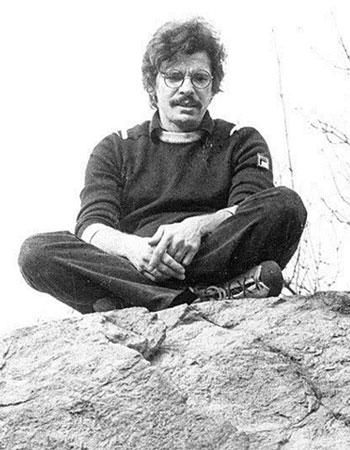

A Courmayeur Nanni Settembrini è una guida del Monte Bianco, si potrebbe definire l’alter ego nordista del commissario Montalbano. Un uomo del soccorso alpino che si rivela arguto investigatore per caso. Lo ha inventato l’alpinista e scrittore Enrico Camanni, torinese di 64 anni. L’ultimo romanzo è uscito per Mondadori durante la pandemia e si intitola La coperta di neve, racconta, come i tre precedenti, di una scomparsa. Un presagio, la neve quest’anno ha coperto infatti con il silenzio l’oro della montagna. L’ha fatta scomparire. Gli impianti sono fermi, solo qualche pista di fondo è battuta, pochi esperti cercano nel bianco i sentieri per lo sci alpinismo con le pelli di foca ai piedi. Inutile illudersi. La stagione è perduta, dice Camanni, far ripartire gli impianti a metà febbraio, ammesso che si riesca, non coprirà i costi delle imprese.

Una tragedia dalla quale si può trarre qualche insegnamento?

«Che non ha più senso l’equazione semplicistica sci-montagna, pensiero superato dalla realtà. Se la montagna viene vista soltanto come un oggetto di consumo quando la vetrina si svuota sembra che intorno non ci sia più nulla»

Non mi dica che si deve recuperare la sua dimensione romantica.

«Non sono un velleitario, ma trovare uno scenario equilibrato nella contemporaneità è possibile. Ci può essere moltissimo: la neve, intendo quella vera, il silenzio, la natura, il distanziamento. La fine delle giornate da bruciare in fretta e poi via in città, delle code in auto di ore, di un paesaggio che ci trasciniamo dietro dagli anni Ottanta».

Ma non è così ovunque. Penso a molte località dell’Alto Adige, per esempio.

«Vero, ci sono esempi virtuosi anche in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta ma ha ragione Michele Serra quando scrive sul vostro giornale che è autolesionista sostenere che se le piste di sci rimangono chiuse significa in automatico la distruzione dell’economia alpina. La verità è che ci ha investiti una tempesta e nulla potrà ricominciare come prima».

È l’assioma dell’arca di Noè. Salvarsi in pochi e costruire un mondo nuovo, per una élite. Difficile da accettare per chi ha investito milioni di euro nell’industria del turismo e dello sci.

«Le crisi mondiali come quella causata dalla pandemia non sono maledizioni scagliate in terra da una divinità crudele, ma detonatori che hanno fatto esplodere ciò che già prima non funzionava o già stava faticando. I sistemi fragili a un certo punto si frantumano. Utilizzando la metafora del re nudo, la crisi è quel colpo di vento che gli strappa di dosso l’ultima veste».

Che inverno sarà?

«Vero, freddo, ma corto. Un dramma per le località sotto i 1800 metri di quota dove sciare a questo punto sarà impossibile anche nel caso di una riapertura a febbraio. Il riscaldamento globale ha quasi cancellato lo sci estivo in altura. Rispetto a cinquant’anni or sono la temperatura media è aumentata dai due ai quattro gradi. Un’altra ragione che consiglia di rivedere la vacanza in montagna, puntare a soggiorni più lunghi calmierando i prezzi di alberghi e impianti di risalita, cosa che in molte vallate alpine è già accaduta questa estate, quando le limitazioni imposte dal Covid hanno fatto registrare un boom di prenotazioni e reso la montagna ancora più popolare».

Ci siamo riavvicinati alla natura?

«Alle cose semplici, a un altrove non troppo lontano. Come quando eravamo bambini e al mare si andava con il treno, a sciare con il pullman, i panini con la frittata comprati in stazione, avvolti nella carta stagnola e infilati nello zaino».

Dove è cominciata la sua montagna?

«Andavo con la famiglia a Valtournenche, sotto il Cervino. Quella montagna incantata mi entrò nel sangue per estetica ed estremo confine di avventura. A sei anni mio padre mi portò sul Breithorn, fu il mio primo quattromila. Ricordo ancora adesso la notte della vigilia, non riuscii a chiudere occhio per quanto ero eccitato».

Quali sono stati i suoi maestri?

«Ferdinando Massara, medico e alpinista, sfollato a Valtournenche durante la guerra, Antonio Carrel che mi guidò sedicenne in vetta al Cervino e Gian Piero Motti, montanaro e filosofo, autore di quella che è ancora ritenuta la più importante storia dell’alpinismo scritta in Italia».

Che cosa insegna soprattutto la montagna?

«La fatica. La montagna allontana i pigri. Io ci vado quasi tutti giorni, esclusi i mesi di dicembre e gennaio. A volte mi basta camminare su una pietraia per essere felice».

I suoi figli la accompagnano?

«Purtroppo no. Giovanni ha 35 anni e vive a Napoli, fa il geologo e la roccia invece di calpestarla la studia. Stefania di anni ne ha 32, è antropologa e si accontenta di stare in campagna. Spero che mi seguano almeno attraverso i libri che scrivo».