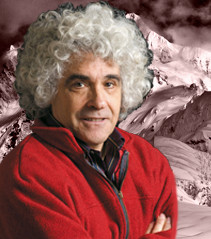

Visione Verticale. La grande avventura dell’alpinismo. Il nuovo libro di Alessandro Gogna

In occasione dell’uscita dell’ultimo libro di Alessandro Gogna, fondatore e garante internazionale di Mountain Wilderness, vi proponiamo questa intervista. Copyright: Letture.org

Alessandro Gogna, Lei è autore del libro Visione verticale. La grande avventura dell’alpinismo edito da Laterza. Innanzitutto: cosa spinge gli amanti dell’alpinismo a esporsi ad avventure che mettono a rischio la propria vita, alle difficoltà e alla brutalità della natura?

Gli amanti dell’alpinismo appartengono a quella categoria di individui, molto più vasta di quanto possa sembrare, che posseggono un fuoco interiore che li spinge ad una qualche ricerca. Quelli che non si accontentano mai di un risultato perché è sempre proprio il risultato stesso ad alimentare il loro fuoco. Tra costoro possiamo mettere i geni, gli scienziati, gli artisti, gli eremiti, i santi e tante altre categorie: tutte persone che spendono la loro vita per un obiettivo che si sono scelti o, meglio, per una serie di obiettivi. La continua ricerca che esercitano, anche alle ore più impensate del giorno e della notte, non è mai vissuta come un dovere (qualcosa che ci è stato imposto e che riteniamo giusto), e neppure come piacere (qualcosa che ci rasserena, che ci fa provare amore gioioso). Piuttosto è vissuta come fosse semplicemente la loro essenza, tradire la quale è davvero impossibile. Una ricerca che dà un gradito piacere e che però lo relega a motivazione assai secondaria. Una ricerca che va ben oltre il proprio appagamento personale e che in definitiva ingloba e supera qualunque ambizione del proprio Io.

È ovvio che una descrizione siffatta di quel genere di individui non può adattarsi proprio a tutti loro senza qualche riserva e/o compromesso. Esistono differenti graduazioni di passione e di dedizione.

Gli alpinisti, assieme ai praticanti di altre discipline, hanno però dentro qualcosa di ancor più particolare, quella spinta “folle” a esporsi ad avventure rischiose, faticose, a volte brutali (anch’esse divisibili in diversi gradi di “follia”).

L’Illuminismo (tempo in cui nacque l’alpinismo) della seconda metà del XVIII secolo è nato nel momento in cui molti uomini hanno seguito la strada già individuata dai pochi geni dei secoli precedenti, quando cioè si è riconosciuta la nostra ignoranza. La Chiesa e il MedioEvo sostenevano che l’uomo non era ignorante: sapeva (tramite Vecchio e Nuovo Testamento) tutto ciò che Dio aveva permesso all’uomo di sapere. Perché cercare? Dio bastava e nella Sua provvidenza era da accettare la rinuncia alla nostra sete di conoscenza. Ma venne il momento in cui questa sete si fece insopportabile e la Scienza nacque con il progetto di ridurre la nostra ignoranza. L’Uomo non era più unito al Mondo grazie alla Creazione, anzi ne era ampiamente diviso. Il fossato che li divideva era lì, evidente. Non era altro che l’ignoranza di ciò che era al di là del fossato o del nostro orizzonte. In seguito all’avvenuta divisione tra Uomo e Natura, e in seguito alle prime ricerche scientifiche, ecco che nasce nell’uomo la consapevolezza che questa divisione è faticosa, dolorosa. In fondo si stava meglio prima, nell’illusione che non ci fosse nulla di importante da sapere. Il pensiero romantico voleva e vuole la riunione nell’Uno. Per il Romanticismo Uomo e Natura devono ritornare ad essere la stessa cosa, ma è difficile farlo nella continua distinzione tra soggetto e oggetto che caratterizza la nostra civiltà. Nasce spontanea l’ansia della conquista, nell’illusione che il riappropriarci della natura, quindi “averla”, possa sostituire l’esigenza di “esserla”.

Salire sulla vetta di una montagna è un simbolico tentativo di riappropriarci della nostra Unità, del nostro Sé. È palese che sia destinato a fallire, almeno fino a che si sentirà necessario ripetere l’esperienza, peggio ancora se più difficile o più pericolosa. Questo è il Gioco dell’alpinismo (e anche di altre discipline avventurose). Un gioco magnifico che Lionel Terray definì come “conquista dell’inutile”. Eppure c’è chi è vissuto non tanto per amore della vita quanto per guadagnarsi il diritto (con imprese sempre più ardite) di giocare ancora altre partite a questo gioco, dove chi è riuscito a vincere non lo ha detto a nessuno e chi ha perso è morto.

Quando nasce l’alpinismo?

Possiamo situare l’inizio dell’alpinismo con la conquista del Monte Bianco (1786), subito prima della Rivoluzione Francese. L’esigenza scientifica di scoprire cosa poteva esserci a quelle quote irraggiungibili è sulla strada delle grandi esplorazioni di Marco Polo, Colombo o Magellano: ma se costoro avevano ben chiara l’utilità della loro ricerca (nuove terre, nuovo potere, nuove ricchezze), Michel Paccard non pensava certo a quei miraggi salendo gli interminabili pendii nevosi e glaciali che lo condussero in vetta al Tetto d’Europa. L’importanza dell’inutilità stava facendo prepotente capolino negli uomini predisposti, la cui sensibilità era ampiamente condizionata dalla divisione Uomo-Natura. Separazione che di certo non viveva il compagno di Paccard, il cacciatore di camosci Jacques Balmat: costui, preso dalle necessità quotidiane e immerso nell’innata connessione tra montanaro e montagna, era più attirato dall’utilità della ricompensa che ne avrebbe ricevuto.

Chi sa un po’ di storia dell’alpinismo sa anche che barometri, termometri e anemometri figurarono ancora per alcuni decenni nell’equipaggiamento delle prime esplorazioni alpine, per essere poi definitivamente abbandonati all’inizio della seconda metà del secolo XIX, quando non solo le vette e le pareti venivano salite con il solo scopo di “vincerle” ma pure si cominciava a rinunciare all’aiuto della figura del montanaro come guida: come se fosse diventato ancora più chiaro che conquista e riunione erano una questione di “cittadini” culturalmente segnati dalla divisione illuministica.

Quali rivoluzioni nelle tecniche, negli strumenti e nella sua stessa etica hanno attraversato l’alpinismo?

Non essendo equiparabile al gioco degli scacchi, le cui regole sono fisse e immutabili, il gioco-alpinismo ha visto grandi rivoluzioni. Sono proprio questi cambiamenti l’oggetto dei primi capitoli del mio libro. Se uno guarda l’evoluzione che ha avuto l’originario alpenstock (il bastone buono per ogni terreno, anche quello nevoso) a piccozza da ghiacciaio, poi a piccozza da parete glaciale, quindi ancora ad attrezzo per cascate di ghiaccio e dry-tooling, ha una vaga idea dell’enorme distanza percorsa. E questo è vero anche per tutto il resto dell’attrezzatura. Se indaghiamo sulla storia delle tecniche, partiamo dalla loro assoluta assenza dei primi tempi fino ai sofisticati manuali di tecnica di progressione e assicurazione sui diversi terreni montagnosi. E ogni anno vengono concepiti, disegnati e realizzati nuovi attrezzi, nuove astute proposte per rendere un po’ più sicuro ciò che ci siamo messi in testa di fare. Oggi si fa grande distinzione tra attrezzatura invasiva e attrezzatura soft. La tendenza, nell’élite dell’alpinismo, è attualmente quella di rinunciare all’attrezzatura, non averla con sé per preservare margine d’avventura: a meno che non si parli di conquiste ancora da fare, dove vale tutto. Non credo che il K2 d’inverno, meta di questi anni, possa permettere alcuna rinuncia. Se ci sono corde fisse in loco, le si usano; se ci fosse un efficiente apparecchio che riscalda mani e piedi, non si esiterebbe a fruirne. Ma sulle mete già raggiunte in passato, la tendenza è di ripetere quelle esperienze usando mezzi più limitati. Lo stesso discorso si applica, a maggior ragione, con le tecnologie. Se il Nanga Parbat d’inverno è stato salito con l’uso della tecnologia satellitare più spinta, giorno verrà che qualcuno vi andrà in cima rinunciandovi.

In questa logica si pone il free solo, quel modo di salire una parete slegati, privi di assicurazione e in libera. La rinuncia a quasi tutto, perché rimangono scarpette d’arrampicata e sacchetto della magnesite.