Sandro Dutto, un amico.

Ricordiamo l’amico Sandro Dutto grazie alle commoventi parole di Carlo Alberto Pinelli.

Non mi sottraggo al triste compito di scrivere ancora una volta un ricordo dedicato a un amico che ci ha lasciati. Purtroppo questo è l’inevitabile compito dei vecchi che vedono scomparire, con sgomento, uno dopo l’altro, tanti volti più o meno intimamente legati alla propria vita.

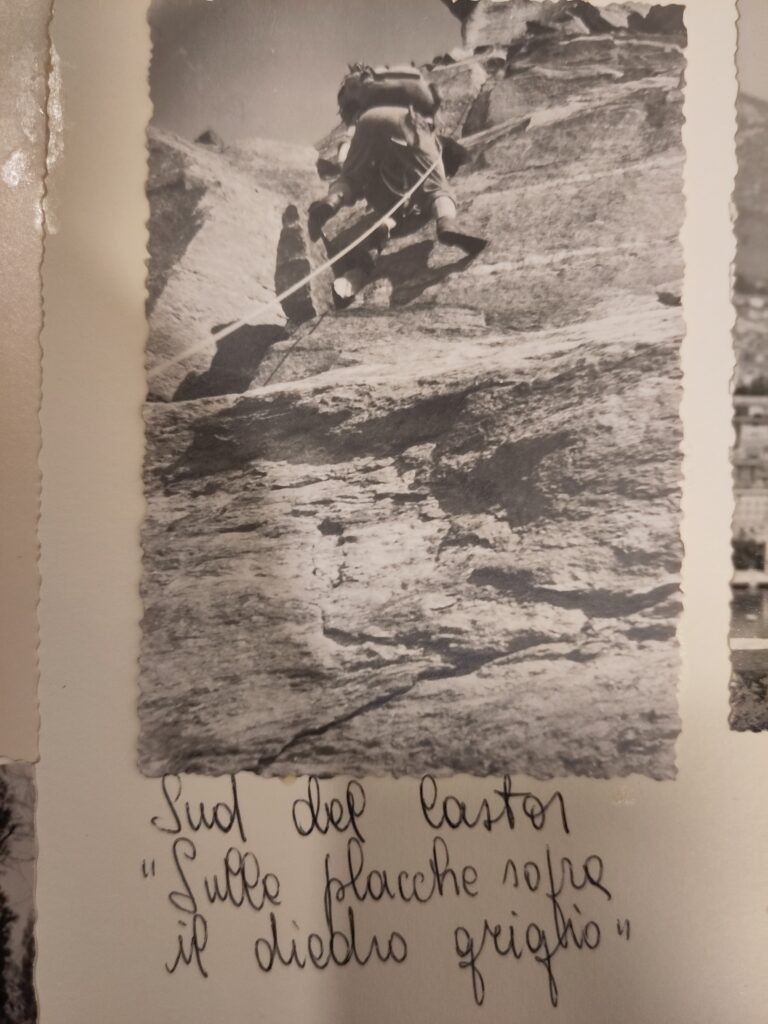

Sandro Dutto ( anche detto “Drino”) l’avevo conosciuto per caso in montagna, verso la seconda metà degli anni cinquanta. Lo circondava un’aura di ammirato rispetto perché aveva salito, l’anno prima, la via Burgasser alla sud del Dente del Gigante, considerata allora ( ma credo ancora oggi) di notevole difficoltà. Stavamo arrampicando entrambi lungo la bellissima cresta sul del Castore, nel gruppo del Monte Rosa. Io con mio cugino Bruno Musso, lui con Cicci Bussetti, già suo secondo di cordata per l’impresa al Dente. Tutti e due, caso curioso, zoppicavano leggermente, come strascico della poliomielite di cui erano stati vittime negli anni infantili. Mi sembrò una persona simpatica, ma tutto finì lì.

Lo incontrai di nuovo l’anno dopo a Courmayeur, verso la fine della stagione. I miei abituali compagni se ne erano già andati e io gironzolavo per il paese nella vaga speranza di incontrare ancora qualche amico per un’ultima salita. Ci fermammo a chiacchierare. Mi spiegò che aveva in animo di tentare il giorno dopo, insieme all’istruttore nazionale di alpinismo Carlo Aureli, la prima ripetizione di una via diretta sul versante est del Mont Rouge de Peuterey. L’aveva aperta una decina d’anni prima Toni Gobbi e poi era caduta nell’oblio. Difficoltà probabili tra il quarto e il quinto grado. L’idea mi entusiasmò e chiesi se potevo unirmi a loro, vantando la mia recente conoscenza del complicato percorso per raggiungere la capanna della Noire. Dopo qualche esitazione accettarono benevolmente la proposta.

La salita alla capanna della Noire, o bivacco Borelli, non era ancora stata trasformata in una ferrata come si presenta oggi. Occorreva colpo d’occhio e molta attenzione per individuare i passaggi meno problematici, destreggiandosi a destra e a sinistra tra le cenge, le crestine e i torrentelli che articolavano il complesso pendio roccioso. Ai piedi della seconda delle due placche obbligatorie, su cui bisognava brevemente arrampicare, incontrammo Walter Bonatti. Conduceva con prudenza e particolare gentilezza una cliente di mezza età che l’aveva ingaggiato per tentare la salita dell’interminabile via normale all’Aiguille Noire de Peuterey, normalmente utilizzata solo in discesa. Un’ idea bislacca già a quei tempi. Forse improponibile per la mentalità di oggi. Anche loro ovviamente avrebbero pernottato nella capanna. Lui sembrò contento di vederci – aveva già incontrato precedentemente Carlo Aureli – e ci invitò a passare avanti. Venimmo raggiunti da Bonatti con la cliente verso il tramonto, quando il nostro fornello era già acceso, e trascorremmo una simpaticissima serata di chiacchiere, ricordi e progetti, nello stretto spazio spartano della capanna di quegli anni. Mi dicono che oggi il bivacco sia diventato assai più confortevole. La parete del Mont Rouge, percorsa dalla via di Gobbi, si ergeva dalla parte opposta del Combalet ( o Fauteuil des Allemands); vista dal bivacco sembrava abbastanza bonaria ed era a portata di mano.

“ Ce la mangiamo in un boccone!”

Il mattino successivo percorremmo rapidamente la breve distanza che ci separava dall’ attacco della nostra meta. Contavamo di ritornare alla capanna nel primo pomeriggio. Cena prevista a Entreves. La giornata era serena e avevamo addosso, sopra la camicia, solo leggeri giubbotti di cotone.

Dopo un primo canalino privo di vere difficoltà la parete si raddirizzava, offrendo come unica possibilità di salita una specie di diedro camino leggermente strapiombante. O così mi sembra di ricordare. Partì all’attacco Sandro, battè un chiodo sotto lo strapiombo, superò un altro metro, tentò a destra e a sinistra ma molto presto fu costretto a ridiscendere. Era decisamente fuori forma. Dopo di lui anche Carlo provò invano a passare e smadonnando battè in ritirata. A questo punto i due si guardarono perplessi. “ Oggi non è giornata”. “ Gobbi deve aver sottostimato le difficoltà, chissà cosa troveremmo più in alto.” Sembrava che la decisione di rinunciare fosse già presa. Allora timidamente mi feci avanti. “ Posso provare io?” “ Davvero?” Sandro e Carlo mi guardarono con un’ombra di scetticismo ma non c’era motivo per negarmi quella possibilità. Partii all’attacco deciso a tentare il tutto per tutto e con mio stupore riuscii a superare il passaggio abbastanza facilmente, utilizzando la tecnica di arrampicata in opposizione su dietro, che mi era sempre riuscita bene, fin dai tempi del corso di roccia della SUCAI Roma . Non ricordo molto dei tiri che seguirono. Qualcuno mi sembra che fosse anche difficile. Li affrontai quasi tutti da capo cordata, alternandomi qualche volta con Carlo. Eravamo vicini alla vetta quando ci rendemmo conto che il tempo stava rapidamente cambiando. Un attimo e venimmo inghiottiti dalla nebbia. Quando toccammo la vetta aveva già iniziato a piovere, con forti raffiche di vento. Rabbrividendo nei nostri abiti inadeguati e presto zuppi, iniziammo a scendere alla cieca la facile cresta sud. Sapevamo – e l’avevamo ben osservata dal basso – che a un certo punto partiva dalla cresta, in direzione del Combalet, una specie di cengia quasi orizzontale, descritta dalla guida Vallot come possibile via di discesa. Bastava arrivarci. Fu a questo punto che commettemmo l’errore con la E maiuscola. Pur essendo evidente che ci trovavamo ancora molto lontani dall’attacco della cengia, Carlo insistette per affrontare un canalone di roccette e ciuffi erbosi dall’aspetto bonario, che a suo avviso rappresentava una scorciatoia: poche decine di metri e saremmo approdati sulla cengia, risparmiandoci metà percorso. Illusione. Troppo presto il pendio cominciò a raddrizzarsi sempre più decisamente costringendoci a scendere in arrampicata, assicurati, uno alla volta. Capimmo di trovarci in una rientranza della parete, parallela all’itinerario di salita, con la stessa pendenza e – ohimè – con lo stesso dislivello. Nessuna cengia salvifica a portata di mano. Avremmo potuto ancora rimediare, risalendo rapidamente in cresta. Ma non lo facemmo. Ancora mi domando perché. Continuava a piovere e cominciava a fare scuro. Gettammo una prima corda doppia nella nebbia, poi una seconda e una terza. E li ci arenammo. Per quanti sforzi facessimo sembrava impossibile recuperare le corde. Il nodo che le univa doveva essersi incastrato in una fessura. Tira di qua, tira di là, niente da fare. Ormai era notte. Potevamo solo bivaccare per tentare con la luce del mattino di risalire le corde avvalendoci dei nodi Prusik e risolvere il guaio. In seguito, nella mia vita di alpinista, di bivacchi ne avrei poi fatti molti, qualcuno previsto, qualcuno no. Ma ben pochi sono stati spiacevoli come quello che stavamo affrontando. Non pioveva più e anche la nebbia si era diradata. Magra consolazione, perché eravamo appollaiati su due cengette risicate, bagnati fino al midollo, privi di ricambi e di viveri, esposti senza difese a una temperatura che stava virando verso lo zero. Insomma, ci attendeva una notte interminabile di gemiti, brividi e battiti di denti. Ricordo bene che a un certo punto Sandro si alzò in piedi e balbettò: “ Non è possibile che abbiate il freddo che sento io. Altrimenti per la disperazione vi sareste già buttati di sotto!”

Venne il mattino. Ora toccava risalire con l’aiuto dei Prusik per risistemare il nodo. Solo Carlo ed io conoscevamo la tecnica necessaria. Partii per primo, raggiunsi l’intoppo, lo sistemai al meglio e ridiscesi. Provammo a recuperare. La corda si mosse per qualche metro e poi si incastrò di nuovo in una seconda fessura, non lontano dal breve strapiombo che sporgeva sopra le nostre teste. Toccò a Carlo riprovare. Raggiunse il nodo, lo liberò e ridiscese. Ma anche questa volta la corda dopo qualche metro si incastrò di nuovo. Ci guardammo sgomenti. I praticelli del Combalet erano laggiù, ancora molto, molto lontani. A quel punto presi una decisione drastica. Risalii in libera fin sotto lo strapiombo, con il coltello tagliai entrambe le corde e sempre in libera ritornai al terrazzino. Adesso di corde ce ne restavano in tutto soltanto quaranta metri. Piano piano, con estrema attenzione, continuammo la discesa, un poco arrampicando, un poco gettando una dopo l’altra brevi corde doppie di venti metri. Con il segreto terrore che i chiodi necessari agli ancoraggi non fossero sufficienti. Per fortuna qualche spuntone ci diede una mano. Solo a mezzogiorno raggiungemmo il Combalet. “ Ero sicuro che non ce l’avremmo fatta!” fu allora il commento di Sandro. Invece nella mia incoscienza giovanile non avevo mai avuto neppure l’ombra di un dubbio. Fu questa avventura l’origine di un’amicizia che solo la morte ha interrotto poche settimane fa.

Era tempo di fare i bagagli e abbandonare la Valle d’Aosta. Dovevo solo raggiungere la casa dei miei nonni materni a Ivrea e Sandro, che abitava a Torino, mi offrì un passaggio sulla sua Fiat 600. Tra una curva e l’altra, ancora carichi di adrenalina, ripercorremmo le varie fasi dell’avventura appena vissuta. Poi però parlammo anche del più e del meno e di noi stessi, per conoscerci meglio. Sandro mi raccontò che l’auto -ovviamente usata – l’aveva acquistata anche grazie ai guadagni fatti posando come modello per riviste di moda maschile. Aveva infatti un volto molto interessante e virile, adatto a foto con maglioni a collo alto e pipa in bocca ( ma anche fin troppo apprezzato dalle ragazze, che a quanto lui diceva gli cadevano tra le braccia una dietro l’altra, come pere cotte, distraendolo dagli allenamenti in montagna). Soprattutto mi confidò di aver partecipato di recente a un concorso per un racconto di fantasia ambientato nelle Alpi. Il concorso era stato indetto, su base nazionale, dalla SUCAI di Milano e ora si attendeva il verdetto. “ L’ ho chiamato l’Ancora di roccia. Non mi illudo di vincere ma mi è piaciuto molto scriverlo. Sai, sto per laurearmi in economia e commercio però in realtà il mio sogno sarebbe quello di scrivere per il cinema”. “ Davvero? Lo sai che mio padre fa proprio lo sceneggiatore?” E il discorso da lì in avanti prese quella piega, dimenticando la montagna che ci salutava dal lunotto posteriore.

Pochi mesi più tardi l’Ancora di roccia vinse il primo premio e venne pubblicata sulla Rivista Mensile del CAI. Io la trovai molto bella. Originale. La passione per l’alpinismo interpretata anche come desiderio di inserirsi in un filone epico. O se vogliamo in una saga mitologica, i cui eroi avevano i nomi di Gervasutti, Preuss, Comici, Cassin, Solleder, Boccalatte. E ovviamente Bonatti e Maestri. Varrebbe la pena ritrovare quel testo.

Sandro aveva davvero il dono della scrittura e possedeva una notevole conoscenza del cinema. I suoi giudizi coglievano sempre nel segno. Parlarne con lui è stato, fino alla fine, un vero piacere. Tuttavia non divenne mai uno scrittore professionista. Gli mancò il coraggio di fare un simile passo, affrontando l’indignazione dei genitori. Dopo la laurea entrò negli ingranaggi della FIAT ( sosteneva che aveva fatto la scelta per pigrizia: abitava anche lui a corso Marconi, non lontano dal famoso numero 10, quartier generale dell’ Azienda e poteva arrivare al posto di lavoro da casa in pochi minuti). Raggiunse presto posizioni importanti. Ancora prima di sposarsi fu inviato in Etiopia e Somalia per gestire la penetrazione degli autocarri IVECO in quelle ex colonie italiane. Rimase laggiù molto a lungo, con numerosi andirivieni, senza però perdere del tutto i contatti con me.

E l’alpinismo? In un certo senso l’avventura del Mont Rouge de Peuterey fu l’ultima sua vera ascensione. Il sigillo sottotono di una luminosa ma breve parabola alpinistica. In seguito ci legammo insieme ancora poche volte, ma senza impegno vero. Denti di Cumiana, il Tabor in valle Stretta, qualche falesia. Cosette così. Ormai lui stava trasformando la passione per l’alpinismo in pura nostalgia, pur rimanendo al corrente, fin nei minimi dettagli, della sua evoluzione. Inclusi i miei progressi, sempre più orientati verso le montagne dell’Asia. A dire il vero continuò testardamente a trascorrere qualche settimana estiva a Courmayeur, lasciandosi però irretire dagli insulsi rituali della vita mondana di quel luogo di villeggiatura: una debolezza che lui stesso condannava ridendo, ma alla quale poi non sapeva resistere.

Finì la sua carriera come direttore degli stabilimenti della LANCIA di Milano. La FIAT lo costrinse a dimettersi anzi tempo perché aveva osato contrastare ( con successo) il licenziamento in tronco di due operai che si erano presi a pugni nel luogo di lavoro, durante una torrida giornata estiva. .

Quando nacque Mountain Wilderness Italia ne divenne subito socio e per vari anni fece anche parte del consiglio direttivo, occupandosi specificatamente dell’identificazione degli impianti di risalita obsoleti di cui sarebbe stato opportuno pretendere la radicale rimozione. Era un ambientalista anomalo e contraddittorio, poco in sintonia con la maggioranza dei nostri soci; ma certamente sincero.

Negli ultimissimi anni soffriva di una crescente difficoltà motoria e aveva problemi con gli occhi. Ci siamo ancora parlati per telefono una settimana prima della sua scomparsa. Viveva solo, con l’aiuto di una badante. Aveva acquistato via internet il mio ultimo romanzo ma non riusciva a leggerlo e stava cercando qualcuno disposto a leggerglielo ad alta voce, a pagamento. Parlava di questi suoi guai fisici come se si fosse trattato di una momentanea goffaggine di cui ridere. Gli anni non avevano inciso negativamente sul suo carattere auto ironico. Ha trascorso questo Natale a pranzo con i figli e i nipoti. Il giorno successivo l’hanno trovato morto. A me sembra impossibile. Quanto ci vorrà prima che riesca a crederci?

Carlo Alberto Pinelli